于敏的超级大脑有多厉害呢?曾和他一起工作过的杜祥琬院士说:“1965年,我们和于

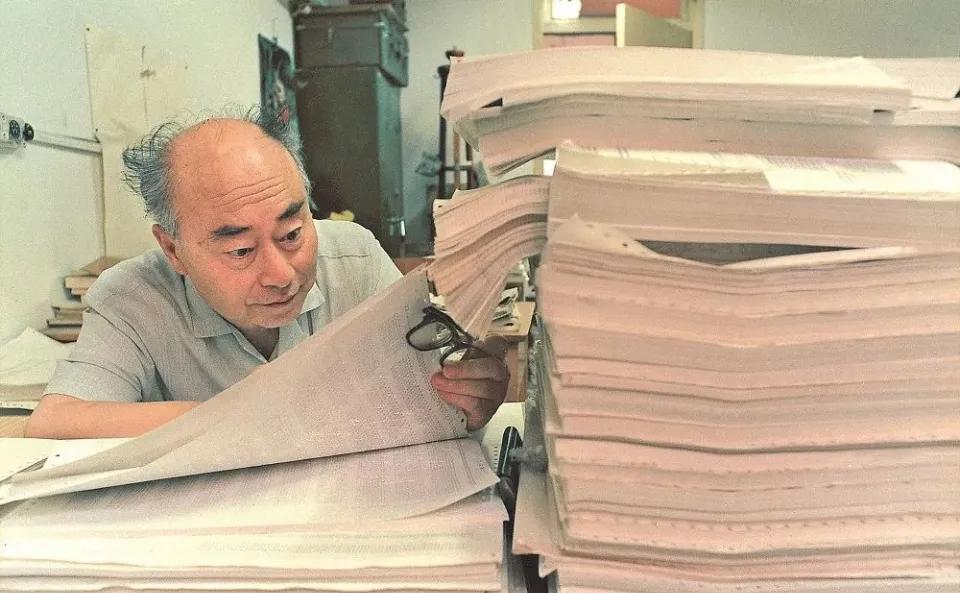

于敏的超级大脑有多厉害呢?曾和他一起工作过的杜祥琬院士说:“1965年,我们和于敏在看计算机算出核装置物理量的纸带,于敏突然就说这个量错了!”那是在上海华东计算技术研究所的“百日会战”期间,几十号科研人员围着一台老式计算机连轴转,这台机器得靠人工换纸带,运算速度慢不说,还经常出故障。当时纸带已经堆了半人高,大家盯着上面的数字反复核对,都没发现异常,可于敏只扫了几眼,就指着一个数据说“不对”。有人疑惑是不是程序公式错了,他却笃定地摇头:“这个物理量的变化规律和我们推导的不符,问题在机器上。”后来拆开机器一看,果然是一个晶体管坏了。在场的人都惊叹,他简直是把核物理规律刻进了脑子里,连机器的细微偏差都能通过数据“嗅”出来。这份“超级大脑”的实力,最终在1967年6月17日有了最震撼的证明。那天清晨,新疆罗布泊的沙漠里,一声巨响后,淡红色的蘑菇云缓缓升空。中国第一颗氢弹爆炸成功了。这一时刻,让中国成为继美、苏之后第三个拥有氢弹的国家,更创下了从原子弹到氢弹仅用2年8个月的世界纪录,而美国用了7年多,苏联用了6年多。可当时,全世界都不知道,撑起这份“中国速度”的核心人物,是一个名叫于敏的科学家,彼时他已经隐姓埋名5年,连家人都不知道他在做什么。那年他34岁,已是国内原子核理论研究的顶尖学者,手头的研究即将取得重大突破,再往前一步,就能在国际物理学界拥有一席之地。可二机部副部长钱三强找他谈话,说“国家要搞氢弹,缺人牵头做理论研究”时,他没有丝毫犹豫。他心里清楚,转行意味着前半生的学术积累可能付诸东流,更意味着从此要“消失”。氢弹研究是最高机密,不能对任何人透露,包括家人。但他只说了一句:“国家没这东西,以后还得受别人欺负。”就是这句简单的话,让他放下了个人前途,一头扎进了氢弹研究的“无人区”。从那天起,“于敏”这个名字从物理学界彻底消失。他每天天不亮就出门,半夜才回家,家里的灯总是他走时没亮、回来时已灭;有一次出差三个多月,只给家里寄了两封信,信上只有“一切都好,勿念”几个字,连地址都没写,妻子想寄件衣服都找不到地方。他和团队面对的,是比想象中更难的困境。国际上对氢弹技术严密封锁,连一篇像样的参考论文都找不到,所有理论、数据都得从零开始推导。办公室里的草稿纸堆得比人还高,写满了复杂的公式,有时候一个数据算错,就得推翻重来。可于敏从不说累,反而总在团队士气低落时鼓励大家:“再难,也得给国家啃下这块硬骨头。”而“于敏构型”的诞生,更让世界看到了他“超级大脑”的独创力。当时其他国家的氢弹构型,要么储存时间短,要么养护成本高,很难投入实战。于敏带领团队反复推导、计算,最终独创出一套完全属于中国的构型——不仅稳定性强,能长期储存,还能做成导弹弹头,真正具备了实战价值。直到现在,中国仍是世界上唯一保有氢弹的国家,这背后,正是“于敏构型”打下的坚实基础。可于敏从不在意这些光环。氢弹爆炸成功那天,他终于睡了个安稳觉。此前因为压力太大,他每天都要靠安眠药才能入睡,那天却不用。有人称他“氢弹之父”,他立刻摆手:“这是大家一起干出来的,我只是其中一员。”后来他获得国家最高科学技术奖,把巨额奖金捐给了研究所的科研基金,说“给年轻人搞研究更有用”;家里的沙发用了二三十年,电视还是老式彩电,孩子上学和普通人家一样,从没有过特殊待遇。他客厅里挂着“淡泊以明志,宁静以致远”的字幅,这正是他一辈子的写照。直到1988年,于敏的身份才正式解密。此时的他已两鬓斑白,终于能光明正大地告诉家人,自己这28年在为国家研制氢弹。2018年1月,于敏离世;2019年,党中央追授他“共和国勋章”,这份国家最高荣誉,是对他一生“为国铸剑”的最好认可。信源:今日送别“氢弹之父”于敏——观察者网